江苏校友会参观《新华日报》报史馆,寻访老校长潘梓年的革命足迹

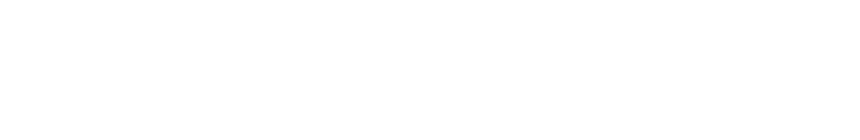

(潘梓年 1893-1972)

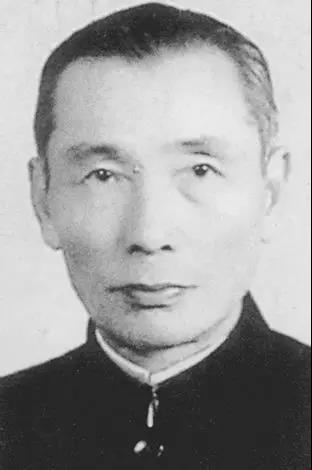

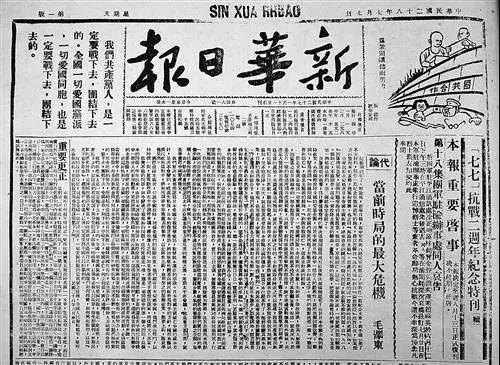

潘梓年,1948年任中原大学副校长、党委书记。中原大学即为中南财经政法大学的前身。1937年12月,根据中共中央指示,潘梓年赴南京筹办《新华日报》,被毛主席钦点为第一任社长,因此被称为“中共第一报人”。

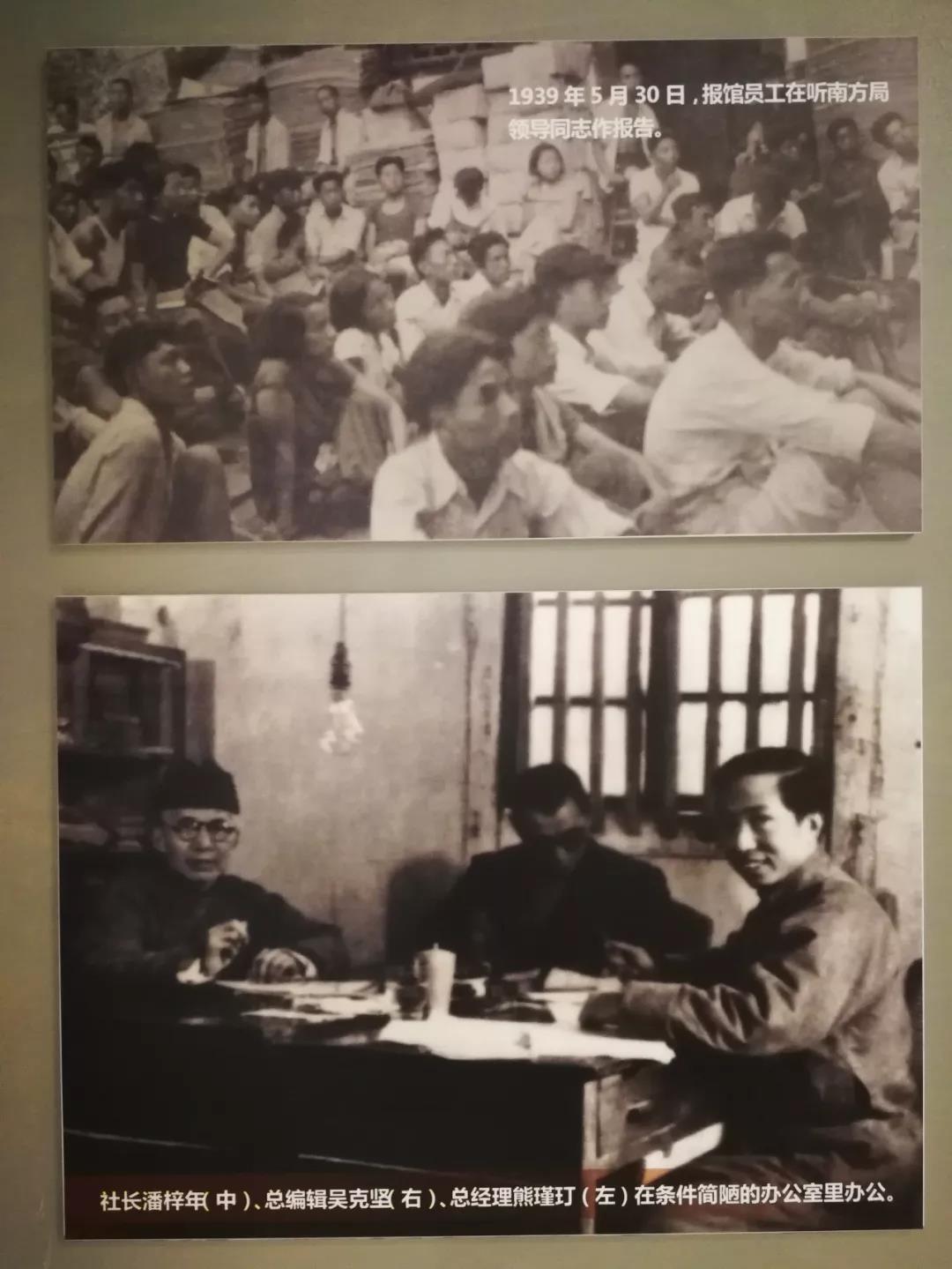

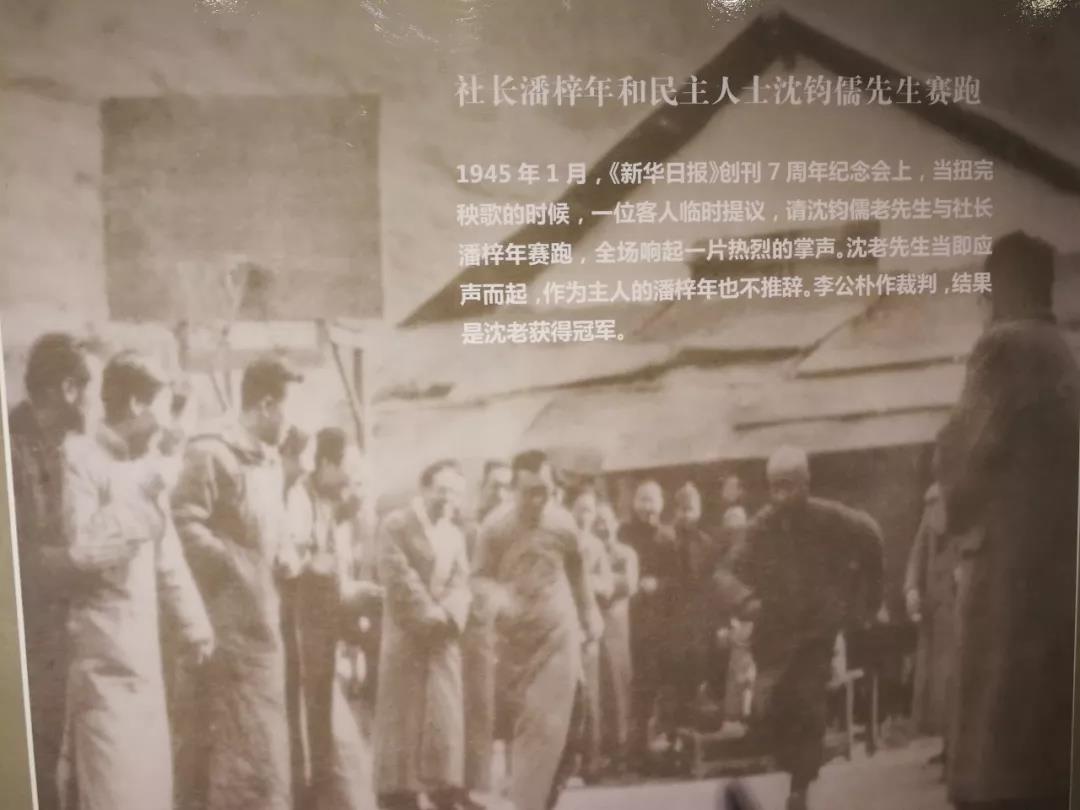

作为20世纪30年代起就活跃于“左联”的著名文化界人士,潘梓年在中南财经政法大学创校史上留下了深厚足迹。 2018年恰逢中南财经政法大学建校70周年,江苏校友会开展了一系列迎接校庆活动。7月17日,江苏校友会秘书长罗宪许、执行秘书长姚元曙代表江苏校友会来到了潘梓年校长曾经战斗过的新华日报社,通过参观新华日报社历史陈列馆追寻老校长的革命足迹,传承革命精神。新华日报社政法部记者郁芬女士热情接待并做讲解。

潘梓年于1893年1月11日生于江苏省宜兴县陆平镇一个书香门第。潘家是当地名门望族,曾祖父曾考中举人,自曾祖以来历代都曾任塾师和教师。潘梓年小学毕业后,赴上海大同书院和龙门师范学校学习,1914年到无锡东林小学任教,并资助弟弟潘有年(即著名心理学家潘菽)继续学业,在此期间,他接受了五四运动新思潮。1920年二弟潘菽在北京大学哲学系毕业后,潘梓年随即到北大哲学系旁听,持续三年,期间开始接受马克思主义。1923年至1925年他先后在河北育德中学、河南开封二中任教,因积极参加新文化运动遭到校保守势力的不满和排挤。在1926年大革命洪流中,他奔赴广州参加革命,途中因病迟滞,错过时机。1927年返回上海,恰遇“四·一二”反革命政变,在腥风血雨的白色恐怖笼罩下,他毅然参加了中国共产党。从此他服从党的派遣,忠诚党的事业,在革命的征途上,不畏艰难,不怕牺牲,赴汤蹈火,一往无前。

“四·一二”反革命政变后,革命事业处于低潮,潘梓年根据党的指示,回到家乡宜兴,重建中共宜兴特别支部,任宣传委员。他利用争取到的县教育局长的“合法”身份,团结教育群众,为准备秋收起义作了大量工作,从而引起国民党反动派的怀疑,后被组织调往上海。到上海后,潘梓年积极投入党的左翼文化工作,到北新书局主编《北新》、《洪荒》等进步刊物。自己还经常写文章、发短评、撰杂文,锋芒直指反动营垒,同时继续学术研究。1928年秋被派往“创造社”创办的上海艺术大学任教授,讲授哲学、逻辑学。1929年受命创办“华南大学”,任教务长,受聘担任知名的左翼文化组织“社会科学家联盟”负责人,后又任“文总”中的党组织即文化工作委员会的领导成员,在同国民党反革命文化“围剿”进行的复杂而剧烈的斗争中作出了卓越贡献。他从1932年起任江苏省委机关报《真话报》总编辑。在险恶的环境下,团结各界民主人士同敌人做斗争,这一时期曾用过宰木、定思、弱水、任庵等笔名。

《真话报》的社长是左翼作家联盟党组书记丁玲的爱人,潘梓年作为总编辑常去丁家。1933年5月14日,由于叛徒出卖,他和丁玲同时在丁家被国民党政府逮捕,被押至南京宪兵司令部拘留所监禁。在监禁中,他面对酷刑虐待或利诱劝降,正义凛然,表现了置生死于度外的共产党人的坚贞气节,后被国民党政府判处无期徒刑,移入南京军人监狱。在狱中,他作“咏雪诗”托物言志,鼓励难友,并共同组织“黑屋诗社”,出过《诗刊》手抄本。同时,他勤奋学习,坚持写作、翻译,撰写了《矛盾逻辑》30万字,讨论辩证逻辑和形式逻辑的关系,翻译了杜威著作。在他的带动和鼓舞下,许多难友也开始学习外文。在狱中,他尽量照顾同囚难友的生活,坚持锻炼身体,并要求当时在南京中山大学任教授的二弟潘菽多送生活用品以帮助难友。1937年6月,西安事变后他的堂弟潘汉年作为共产党代表和国民党代表陈立夫、张冲谈判,为停止内战、合作抗日而努力。在此期间潘汉年曾到狱中探望潘梓年,并设法先后营救潘梓年、楼适夷等出狱。

1947年3月潘梓年返回延安,任中央城市工作部研究室主任。1948年为迎接全国解放赴中原大学任副校长、党委书记。武汉解放后,任中南军政委员会教育部部长。1954年调往中国科学院党组工作,1956年被推举为中国科学院哲学社会科学部学部委员、学部副主任,兼哲学研究所所长,并被选为全国人民代表大会第一、二、三届代表。1972年4月10日,因“四人帮”诬陷和残酷迫害,冤死于狱中,终年79岁。

潘梓年校长一生追求真理,把毕生的精力和心血都奉献给了党和人民,战争年代,为民族解放事业,英勇战斗,历尽艰险,百折不挠;和平时期,为社会主义建设,呕心沥血,鞠躬尽瘁,死而后已。经过一个多小时的探访学习,我们对潘梓年校长的生平和革命事迹有了深刻理解,为有这样一位伟大的革命功勋校长而由衷自豪。

参观结束后,新华日报社的郁芬女士与我们共同探讨宣传潘梓年校长革命事迹的具体举措,她说“很期待江苏校友会即将组织的探访潘校长宜兴故居活动,祝愿中南财经政法大学70岁生日快乐,祝江苏校友们事业蒸蒸日上”。

在中南财经政法大学70华诞之际,我们在此向广大校友呼吁:多关注母校,多宣传母校,用饱满的热情和切实的行动支持母校,为母校的建设发展贡献出自己的一份力量!(江苏校友会 )

上一篇: 首个文澜书屋在河南宝丰白庄小 学建成

下一篇: 101位校友齐聚重庆,为中南大70华诞学术献礼