在这个藏在高校的博物馆,探寻中国货币金融史

来源 | 文澜新闻网(极目新闻)

货币和金融是人类进入文明时代的重要标志之一,中国是世界上最早使用货币的文明古国之一。以前的货币是怎样的?随着时代变迁货币经历了哪些演变?货币记录着哪些历史故事?在中南财经政法大学中国货币金融历史博物馆,极目新闻记者带你一起去探寻中国货币金融史。

中南财经政法大学中国货币金融历史博物馆

馆藏全世界仅有的一枚货币

中南财经政法大学中国货币金融历史博物馆位于该校图书馆,“我们博物馆到今年刚好是有18年的历史,馆里收藏了自古代至现代中国的近5000余件(套)货币、票据、借贷契约实物原件和金融史料。”中南大中国货币金融历史博物馆主任黄丽介绍。

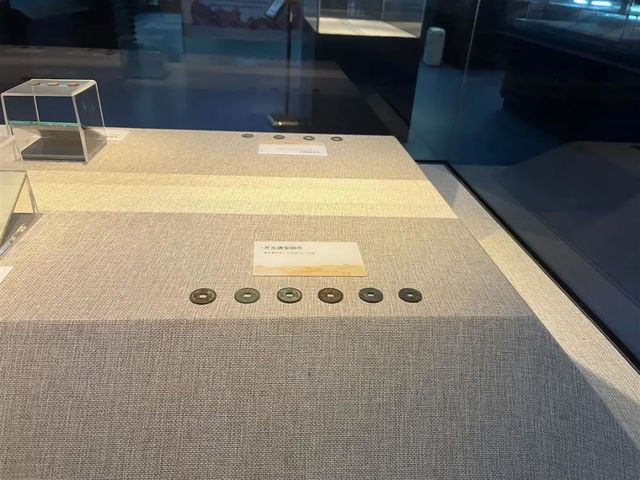

走进该馆,首先映入记者眼帘的是该馆还在展出的“丝路泉踪——‘一带一路货币展’”,展览汇集了古代陆上与海上丝绸之路的钱币文物及当代“一带一路”沿线国家和地区流通纸币。这其中有中原的五铢钱、开元通宝,东罗马帝国的金币,有“钱币上的万神殿”美誉的贵霜钱币,有象征东西方文化交融的汉佉二体钱……“这些精美的钱币,正是丝绸之路上商品贸易繁盛的见证者,通过这样的展览学生可以更生动地学习。”黄丽说。目前该展览已经成为该馆的常设展区,深受参观者喜爱。2021年,该馆开设的“百年党史 红色金融”专题展也备受学生喜爱,该馆运用珍贵的红色货币金融实物及图文并茂的展板,宣传中国共产党货币金融事业的光辉历程。

极目新闻记者跟随黄丽参观了中国货币金融历史博物馆中国历代货币展,按照货币不同的历史朝代分为不同展区,陈列了从遥远的新石器时代到近代的各类货币,种类齐全,贝币、骨币、布币、铁币、铜币、银币、金币、纸币应有尽有,生动反映了我国货币演变的历史进程。

原始货币展区,展出有中国最早的货币贝币,其形状大小如同贝壳,它诞生于公元前21世纪至前16世纪的夏代。参观中,极目新闻记者看到各个朝代的货币各具特色,如春秋战国时期的布币,则形如一个小铲子;蚁鼻钱则像一只蚂蚁趴在鼻子上一样;刀币则形似一把小刀。秦汉唐宋元明朝代的货币,则为外圆内方的“孔方兄”。

明朝货币展区藏有该馆的镇馆之宝——泰昌通宝折五钱。其外形为原型,中间有正方形孔,货币上铸有“泰昌通宝”四个字。看似和古代货币并无较大差异的泰昌通宝折五钱为什么是镇馆之宝?“经中国钱币专家孙仲汇先生考证,我馆展出的这枚钱币迄今为止全世界只有这一枚,是海内外孤品。”黄丽介绍。她还详细地解释了这枚货币的历史价值和意义,“泰昌通宝折五钱的出现改写了货币史上泰昌年间无大钱的说法,填补了一项学术上的空白。”

在该博物馆除了这一件镇馆之宝,还展出有一件国家二级文物“粤汉铁路借款债券”,是宣统三年(1911年)对外国银行发行的债券。“这是清政府发行的最后一张对外债券。”黄丽介绍道。

货币金融课堂搬到博物馆

这样一个独具特色的货币金融史博物馆为何会“藏”在中南大,这和学校的学科建设发展紧密相联。“经常有老师把课堂开到我们博物馆来,学校诸多经管法的课程,和我们这里的展品紧密联系。”黄丽介绍说。

该校学生在上《货币银行学》、《金融学》等课程在学习货币金融历史知识时,课堂就会被搬到博物馆。“博物馆看到实物印象很深刻,对货币的起源发展有了很不一样的认识,在馆里参观就是在深度体验学习中国货币史的变迁。”该校金融学院学生张丹云说。

除了专业课教学,诸多通识课教学同样会把课堂开到该博物馆。该校胡万松老师的《军事理论课程》教学就经常会上到博物馆,“这个课程不仅仅是学习军事理论,也是一堂爱国主义教育课。”胡万松说。他认为货币金融知识一方面扩宽学生的视野,另一方面也是对中国历史的学习了解,十分有利于增强学生的爱国热情。

不仅在博物馆上课,该校多个学院都会组织学生前往博物馆学习,2021年,该校工商管理学院的《旅游专业英语课程》实践交流学习就在该馆举行,该校学生志愿者赵雁同学提供了全程英文讲解服务工作,学生们一边参观学习货币金融知识,一边提升对中华文化的了解。

“我们学校是经济和法律为特色的融通教育,重基础宽口径培养学生,注重学生们各方面综合素养的培养,我们博物馆作为一个学生综合学知识学习了解的一个重要平台。”黄丽说。

除了接待本校学生参观学习,该馆还开展各类科普教育活动,接待兄弟院校师生的学习参观和市民朋友的参观。疫情前,该馆全年接待参观观众4万人余次。

中南财经政法大学中国货币金融历史博物馆

极目新闻记者 李碗容

剪辑 李碗容

通讯员 卓张鹏 毛智周

上一篇: 财政税务学院召开校友工作顾问委员会成立暨校友工作座谈会

下一篇: 中国社科网聚焦中南大思政课教学方法改革与创新:要让有信仰的人讲信仰